Nel mondo tecnologico (ma non solo) c’è un termine che non passa mai di moda: posizionamento. Non c’è brand che sfugga alla regola: tutti parlano di posizionamento, tutti vogliono posizionarsi al meglio, perché in fondo chi lo indovina è già a metà dell’opera.

Non tutti però lavorano con metodo (e pazienza) per arrivare all’obiettivo. Spesso si sopravvalutano le doti della comunicazione, come se bastasse un bel packaging e una spolverata di storytelling per fare di un prodotto normale un prodotto ben posizionato. Purtroppo però non è così.

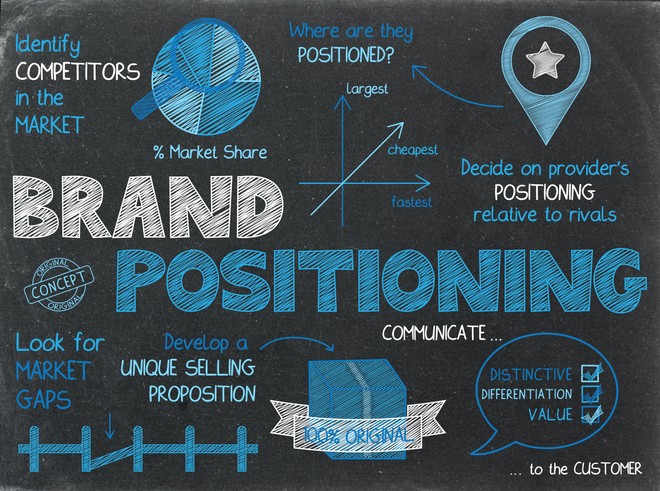

Il fatto è che il posizionamento è qualcosa di molto più articolato, lo potremmo definire quel mix di componenti che distinguono una marca dall’altra, quei punti di forza che lo fanno apparire migliore rispetto alle alternative presenti sul mercato. Per dirla in parole povere potremmo dire che il posizionamento sia l’immagine del brand o del prodotto nella mente dei clienti a cui ci si rivolge.

GLI ATTRIBUTI NON BASTANO: L’IMPORTANZA DI PRENDERE POSIZIONE

Senza scendere troppo nel dettaglio (in rete ci sono moltissimi spunti scritti da esperti di marketing), è doveroso quantomeno sintetizzare gli aspetti salienti che compongono il posizionamento. Ci sono innanzitutto gli attributi, le caratteristiche maggiormente “funzionali”, quegli aspetti che rendono quella marca – o quel prodotto – superiore rispetto alla concorrenza sul piano delle specifiche misurabili.

In campo tecnologico potremmo pensare alla capacità di sviluppare pannelli ad alta risoluzione, alle prestazioni della fotocamera, al grado di protezione contro acqua e polvere. Costruire un posizionamento solo su questi fondamenti è sempre un po’ rischioso, per un discorso di difesa del vantaggio competitivo: gli attributi – soprattutto quelli che non prevedono brevetti e forte capitale intellettuale – sono generalmente facili da copiaeincollare dalla concorrenza (o, perlomeno, per chi ha i mezzi).

Per questo motivo le aziende di successo si concentrano anche su altri fattori. Ad esempio sulle questioni etiche, sociali, ambientali, quelli che potremmo definire gli aspetti più “astratti” del brand, caratteristiche che puntano a migliorare la qualità complessiva della vita e che in un certo senso rendono i brand più umani, più personali, con caratteriali propri degli individui.

La sommatoria di questi aspetti è ciò che porta alla formazione di quello che Giuseppe Morici nel suo libro Fare Marketing e rimanere delle brave persone, definisce “radicamento”, qualcosa che è persino più stabile, immodificabile, unico, profondo e duraturo rispetto al posizionamento. Un rapporto che è simile a quello che lega i tifosi alle proprie squadre di calcio, una fede che spesso trascende da qualsiasi posizione razionale, persino dai risultati. Come dire che il consumatore non vuole essere solo colui che acquista ma qualcosa di più: un amico, un compagno di avventura, un tifoso del brand.

I VALORI (NON) HANNO PREZZO

Ok ma in tutto questo il prezzo che ruolo ha? In realtà più che del prezzo in sé bisognerebbe parlare del fatidico rapporto qualità-prezzo: si può puntare ad una maggiore qualità, praticando conseguentemente un prezzo più alto, oppure cercare di distinguersi attraverso un’offerta più semplice ed essenziale ottenendo così un prezzo inferiore rispetto a quello della concorrenza.

In ogni caso ha davvero poco senso parlare di prezzo alto o basso in valore assoluto; esiste semmai un prezzo più alto o più basso rispetto alla concorrenza. Né bisogna cadere nel tranello di pensare che la disponibilità all’acquisto sia figlia esclusivamente delle disponibilità in banca del singolo. Più semplicemente potremmo dire che il prezzo esprima ciò che le persone sono disposte a pagare per avere determinati prodotti.

Sì, ok, ma pagare per cosa? Le persone raramente scelgono alla leggera, solo per avere un prodotto o un prodotto “che funzioni”, questo può valere casomai per quei prodotti che sono considerati una commodity. “La verità è che gli utenti fanno una radiografia a tutti i livelli della marca e dei prodotti, hanno bisogno di rassicurazioni, a volte per risolvere un problema in molti altri casi per avere una garanzia di affidabilità o addirittura di distinzione sociale”, ci spiega Lorenzo Incantalupo, Direttore Marketing BrandLotalty ex Direttore Marketing del gruppo Viacom con trascorsi in Nintendo e Disney. Gli utenti sono disposti a pagare per tanti valori: la bellezza, per esempio, oppure per qualcosa che li renda speciali, diversi, più attraente rispetto ad altri. Molte aziende lo sanno e capitalizzano su questi bisogni.

APPLE: L’ESCLUSIVITÀ COME RAGIONE DI BUSINESS

Su questo fronte, il caso che ha fatto scuola è sicuramente quello di Apple, una società che è riuscita nella missione – per certi versi impossibile – di vendere degli oggetti di lusso come fossero prodotti di massa. A livello di marketing, la società di Cupertino ha tracciato una strada che è diventata oggetto di studio persino nelle università, ma oggi vogliamo concentrarci su uno degli aspetti che rende il posizionamento di questa società così speciale: l’esclusività.

Per entrare subito nel vivo del contesto, consigliamo di andare a rivedere il discorso con cui Steve Jobs presentò a San Francisco nel 2007, perché lì – in fondo – c’è già tutto.

[embedded content]

Di quel keynote colpisce innanzitutto il registro: Steve Jobs presenta il dispositivo che avrebbe cambiato la storia della telefonia (e non solo) senza quasi mai sottolinearne le specifiche tecniche. L’accento è semmai su due aspetti che Jobs ripete più e più volte: change (cambiamento) e revolutionary (rivoluzionario).

C’è un altro aspetto che non passa inosservato: il leader e fondatore di Apple non parla a tutti, ma parla ai suoi solo ai suoi, usa moltissimo il “noi”: Noi siamo quelli che abbiamo inventato il Mac, l’iPod, noi siamo quelli fortunati perché abbiamo avuto la possibilità di fare creazioni rivoluzionarie.

Rivedendo quel discorso si capisce perché Apple oltre ad avere una grandissima fanbase abbia anche molti haters. Perché non è mai stato un marchio inclusivo. Ad Apple non è mai interessato piacere a tutti. Fra le righe della sua comunicazione sembra quasi voler passare un messaggio che è tipico dei club: Sappiamo che il nostro mondo non è per tutti, sappiamo che abbiamo un modo di intendere la tecnologia che è differente dagli altri, non vi curate di chi ci critica per i connettori proprietari, il notch, l’assenza dell’alimentatore in confezione, se credete alle nostre promesse, ai nostri prodotti unici e a quei servizi che stanno sotto la Mela avrete accesso a un mondo di conoscenza che è unico.

Il celebre spot del Mac (1984) diretto da Ridley Scott con il martello scagliato da un’atleta (Apple) contro il Grande Fratello (un modo omologato di intendere il pensiero) è ancora oggi, anche a distanza di quasi 40 anni, la sintesi perfetta di questi messaggi.

[embedded content]

Messaggi che vedono nell’ecosistema chiuso l’incarnazione di questo posizionamento esclusivo che per molti è tutto fuorché simpatico. Un ambiente proprietario fatto per garantire la comunicazione fra i dispositivi della Mela, e solo fra quelli. Qualcuno la chiama “la prigione dorata”. Di sicuro è un ambiente in cui molte persone si sentono a loro agio, perché in fondo lì c’è tutto quello che serve.

Non è una strategia nuova, intendiamoci. Sull’ecosistema chiuso ci sono tante altre società che hanno costruito il proprio posizionamento, e il proprio successo. È il caso di Ikea, una società che potrebbe vendere i propri prodotti ovunque, in qualsiasi grande magazzino, e anche piuttosto bene. Ma non sarebbe la stessa cosa. Perché l’utente medio va all’Ikea anche per fare quel percorso guidato, obbligato e protetto che parte dalle cucine e finisce col portatovaglioli.

L’ALTRA STRADA DI XIAOMI: DALL’INCLUSIVITÀ ALLA COMMUNITY

Di società che in questi anni hanno cercato di imitare il modello di Apple ne abbiamo viste tante ma non tutte, bisogna dirlo, hanno riscosso successo. Per chi, come noi, è appassionato di questa materia è certamente più interessante analizzare il percorso di chi invece una strada opposto: Xiaomi, ad esempio.

Fin dalla nascita, Xiaomi ha costruito il suo brand sul concetto di inclusività. Per capirlo basta fare un piccolo salto all’indietro di 10 anni e tornare a quel 6 aprile 2010, giorno in cui fu gettato il primo mattone di quello che sarebbe stato il primo dispositivo della società, il Mi1.

Nel suo discorso commemorativo a proposito dei primi 10 anni dell’azienda, Lei Jun, Presidente, CEO e Fondatore di Xiaomi, ha ricordato quel momento paragonandolo a una manciata di miglio buttata in una pentola condivisa con una dozzina di persone. Xiaomi a quel tempo non aveva uno smartphone, lavorava sugli smartphone degli altri ma decise di costruire un sistema operativo proprio, open-source, dunque inclusivo. “Abbiamo aperto un forum, dove abbiamo reclutato volontari per flashare la ROM dei loro dispositivi. È stato un momento toccante quando abbiamo visto 100 utenti disposti a correre enormi rischi imprevedibili e ad aggiornare i loro dispositivi a MIUI. Per mostrare la nostra gratitudine a questi 100 coraggiosi utenti, abbiamo integrato i loro nomi nella schermata di accensione”.

[embedded content]

L’approccio inclusivo è diventato uno degli aspetti fondanti del posizionamento di Xiaomi. Contribuendo in maniera sostanziale alla formazione di una community molto appassionata. Si potrebbe quasi dire che sia l’aspetto più importante nella relazione fra l’azienda e i suoi utenti. Lo dimostrano alcune scelte recenti, prima fra tutte la decisione – sancita prima della quotazione in borsa – di mantenere un margine di profitto complessivo, al netto delle imposte, mai superiore al 5% del costo reale. Una scelta, ci ha tenuto a sottolineare lo stesso Lei Jun, che si spiega con la volontà di non tradire quel patto fiduciario iniziale anche a fronte di una perdita di guadagno.

DUE SCELTE MIRATE (E VINCENTI)

Al di là degli schieramenti di parte, una cosa va detta: col senno del poi si può dire che sia Apple che Xiaomi abbia adottato una strategia di posizionamento vincente. Per la capacità di creare quella affezione, quell’identità, quella fiducia, quella credibilità che è spesso la chiave di successo delle aziende. Chiunque riconoscerebbe il marchio di fabbrica Apple guardando 10 affissioni di prodotti tecnologici dal quale sono stati scontornati tutti i loghi e tutti i riferimenti smaccati ai brand. Allo stesso modo sarà probabile, se non certo, che alla domanda “Che percezione hai di Xiaomi?” le persone rispondano tutte alla stessa maniera: è un marchio che non tradisce le attese, e i cui prodotti costano poco o comunque il giusto.

Il problema è un altro. E cioè: come si fa a mantenere un posizionamento vincente e soprattutto coerente in mercato che cambia e che cambia in modo così rapido. Su questo punto, va detto, sono cadute in tante. L’errore più eclatante è probabilmente quello fatto da Coca Cola con la Burn, la bevanda energetica che avrebbe dovuto spodestare la RedBull dal trono del mercato degli energy drink ma che invece è rimasta un’incompiuta. Proprio per un motivo di credibilità e posizionamento.

Red Bull ha costruito un trust coi suoi utenti, una storia, una motivazione. Se guardiamo i loro canali di comunicazione ufficiali, la parola bevanda non è quasi mai menzionata. Si parla invece di “sport estremi”, “adrenalina”, “energia”, “avventura”, insomma, tutto ciò che è eccezionale. Vendere non è mai l’obiettivo dichiarato (anche se ovviamente, lo è): si tratta di comunicare un messaggio chiaro a un pubblico di riferimento: vuoi ottenere molto, vuoi essere innovativo ed energico, bene, noi ti aiutiamo a fare di tutto per raggiungere l’obiettivo.

Coca Cola non ha fatto nulla di tutto questo. Voleva vendere più lattine, di un’altra bevanda. Non ha creato trust, non ha creato una storia, ha fatto quello che in gergo si chiama brand extension. E la brand extension, quando non è supportata da un buon posizionamento, è destinata a fallire.

COME SI CAMBIA (RIMANENDO COERENTI CON LE PROPRIE RADICI)

Il tema del cambiamento è sentito parecchio sia da Apple che da Xiaomi. Che infatti stanno lavorando in direzioni opposte per raccogliere risultati laddove non sono mai state forti. Apple da un lato sta cercando consensi nella parte più bassa del mercato, laddove è forte, fortissima la concorrenza dei produttori cinesi, Xiaomi compresa. Lo ha fatto in un primo momento con scelte poco felici, qualcuno si ricorderà l’iPhone 5C un iPhone che ha fallito perché semplicemente non era un iPhone. E, per dirla tutta, non era nemmeno economico. Quella classica via di mezzo che è apparsa assolutamente contraddittoria con le scelte tranchant a cui Apple ha abituato i suoi utenti. Da qui la decisione recente di cambiare strategia, passando da quella che potremmo definire una refurbishment sotto mentite spoglie. L’iPhone SE, l’unico iPhone nuovo che costa meno di 500 euro, è in fondo questo: un iPhone in tutto e per tutto ma in un corpo che è rimasto congelato al 2017.

Dall’altro lato c’è Xiaomi, una società che vorrebbe effettuare il percorso inverso, portandosi sulla parte alta del mercato, laddove si generano i profitti. E farlo senza però tradire quel patto fiduciario con gli utenti che, come abbiamo visto, è l’anima dell’azienda. Più facile a dirsi che a farsi, considerato il prezzo medio dei dispositivi della casa. “Il rapporto prezzo/prestazioni è la nostra arma più potente ma è anche il nostro tallone d’Achille”, ha ammesso lo stesso Lei Jun. “Perché tra i consumatori c’è questa radicata percezione per cui ciò che è economico, non è buono”.

Da qui il lancio del Mi10 Pro, quello che è stato ribattezzato il primo Xiaomi da 1000 euro, un prodotto che ha destato un certo scalpore, non tanto per il prezzo in sé ma per il timore che questo fosse il primo segnale di un cambio di rotta. In questo senso il messaggio della società è stato chiaro di subito: “Vogliamo diventare un luogo di pellegrinaggio ingegneristico”. Che significa in parole povere non tradire il patto con gli utenti, continuare a ragionare come una startup e con un approccio condiviso. Laddove ci saranno prodotti costosi sarà sempre in ragione di uno sforzo tecnologico fuori dal comune.

QUANDO IL MARKETING PUNTA AL CERVELLO ANTICO

Difficile dire ora se Apple e Xiaomi riusciranno a vincere le rispettive sfide del cambiamento ma di certo si può dire che il loro marketing non sarà mai guidato solo dalla necessità di convincerci che il loro prodotto è migliore di quello di chiunque altro. Più facile credere che prevarrà la volontà di coinvolgere gli utenti nelle pulsioni più istintive e irrazionali del comportamento d’acquisto.

Certo, il marketing non è una scienza esatta, ma la biologia sì. E la biologia ci dice che fra le tre aree del nostro cervello – quella corticale che corrisponde alla parte più razionale, quella limbica, responsabile dei nostri sentimenti, e quella antica (o rettiliana), dove risiedono gli istinti più animali dell’uomo, compresi quelli legati alla sopravvivenza e al soddisfacimento del piacere e degli altri bisogni elementari – sono proprio queste ultime le responsabili del processo decisionale.

In un celebre TedX, Simon Sinek ha spiegato benissimo perché le aziende di maggior successo sono quelle che puntano a questa parte del cervello, quelle che non guardano tanto al cosa ma al come e al perché.

Guardare al perché – sottolinea Sinek – significa guardare allo scopo, ai motivi più profondi che guidano la decisione di ogni utente. Ogni buona azienda dovrebbe chiedersi: “Perché un utente dovrebbe acquistare il mio prodotto? Perché dovrebbe scegliere la mia azienda? In cosa credo? E perché quello in cui credo dovrebbe interessare a qualcun altro? In fondo i concorrenti sono tutti ugualmente qualificati per fare tutti questi prodotti”.

Arrivando sempre alla stessa conclusione: la gente non compra quello che fanno le aziende, la gente compra il motivo per cui lo fanno.

Foto Credits: Shutterstock

VIDEO

[embedded content]