Per quasi 130 anni, un mistero letterario ha tormentato gli studiosi di Cambridge, facendoli, come ha detto uno dei ricercatori, “strappare i capelli per la frustrazione”. Al centro dell’enigma c’erano poche righe in inglese antico, incastonate in un sermone in latino risalente a circa 800 anni fa, e i riferimenti apparentemente inspiegabili del grande poeta Geoffrey Chaucer a una leggenda perduta: il “Canto di Wade”.

Chaucer, nei suoi celebri “Racconti di Canterbury” e in un’altra opera del tardo Trecento, menziona questo racconto in un modo che ha sempre lasciato perplessi gli accademici. Perché citare una storia che si pensava popolata da mostri e giganti in un contesto di intrighi cavallereschi e cortesi? La risposta, finalmente, è arrivata grazie a una scoperta significativa.

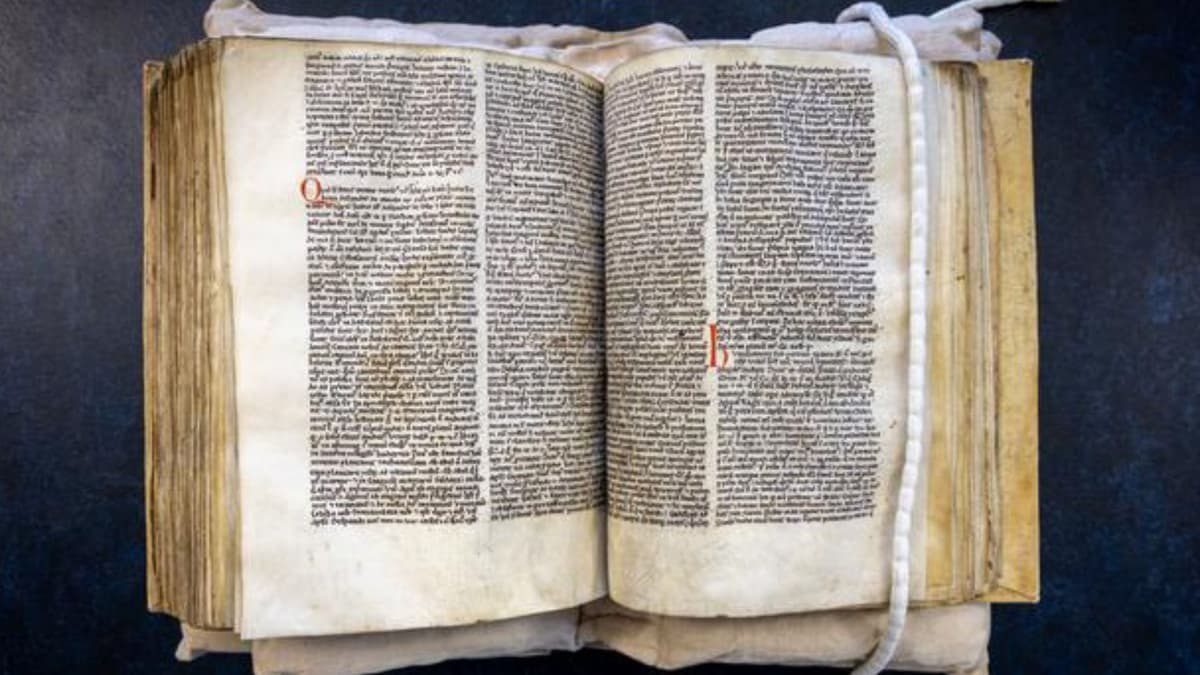

La fonte di ogni dubbio risiede in un manoscritto, il Peterhouse MS 255, dove nel 1896 lo studioso M.R. James scoprì i versi appartenenti a quella che identificò come un’opera romantica perduta del XII secolo. Tuttavia, James non approfondì mai la sua analisi, lasciando un’eredità di incertezza. Il nodo del problema, come rivela una nuova ricerca condotta da James Wade e Seb Falk dell’Università di Cambridge, era un errore di trascrizione. Un copista medievale, forse per una semplice svista, aveva scritto “elves” (elfi) dove in realtà avrebbe dovuto esserci “wolves” (lupi). La confusione tra le lettere ‘y’ e ‘w’ nell’antica calligrafia ha portato fuori strada generazioni di esperti.

Cambiare una singola parola ha avuto un effetto a catena sull’intera interpretazione del testo. Come sottolineato da Seb Falk, “sostituire elfi con lupi fa una differenza enorme. Sposta questa leggenda dal regno dei mostri e dei giganti a quello delle battaglie umane tra rivali cavallereschi”. Improvvisamente, il “Canto di Wade” non è più un’epopea mitologica, ma un romanzo cavalleresco, un genere estremamente popolare all’epoca. Questa nuova luce chiarisce perfettamente perché Chaucer ne parlasse. Il suo pubblico colto avrebbe immediatamente riconosciuto il riferimento non come un richiamo a racconti popolari, ma come un cenno a una storia di cavalieri, onore e intrighi di corte, perfettamente in linea con il tono delle sue opere.

Questa scoperta rivela anche un dettaglio affascinante sulla vita medievale. Il sermone, attribuito al teologo Alexander Neckam, non era solo un’omelia religiosa. L’autore stava deliberatamente usando un pezzo di “cultura pop” del suo tempo per mantenere viva l’attenzione del suo pubblico. In pratica, stava citando la storia di successo del momento per illustrare il suo messaggio sull’umiltà, paragonando i vizi umani alla natura di animali come lupi e vipere.

È una delle prime prove di un predicatore che sfrutta un “meme” letterario per rendere il suo discorso più coinvolgente e attuale. Questo ci ricorda che, anche 800 anni fa, il confine tra cultura alta e intrattenimento popolare non era poi così netto.